写真データの保管は外付けハードディスク?NASを使うべき?

カメラで写真を撮り続けると写真データがドンドン溜まってきます。

デジタルカメラではSDカードを使って新鮮な写真がプールされており、

このままで良いかとSDカードで保管してきたけど整理が大変になってきた・・

DVDやCDに焼き直して保管しているんだけど、夏場の暑い日が心配。

きっちり整理したいけど、実際どんな方法が一番いいのだろうか。

こんな悩みを抱えたことはないでしょうか。

この記事では写真データをどうやって整理すれば安心と安全が得られるのかについてお伝えします。

最後まで読んでいただくと整理の方法が理解できます。

本記事の内容

- 最適な写真保管方法がわかる

- さまざまな保管方法を理解することで対処方法がわかるようになる

結論から言ってしまうとNAS(LAN接続ディスク)で管理する方法が最も安全で確実です。

さまざまな写真データ保管方法

写真データを保管する方法として、以下のような媒体があります。

- 【SDカード類】カメラで撮影したままのカードを箱や専用カード入れる

- 【CDやDVD】ライターソフトを使って光学媒体に焼く

- 【HDD/外付け含む】パソコンのハードディスク(HDD)やUSB接続のHDDに移し替える

- 【クラウド】無料または有料で契約したクラウドにアップロードする

- 【NAS】ネットワーク接続されたディスク(NAS)に移動

これから、それぞれの特徴を述べたいと思います。

カメラ記録媒体(SDカードなど)のまま保管

デジタルカメラは撮影時、SDカードなどを使って撮影後の記録する必要があります。

カード類はUSBメモリのようにとてもコンパクト。

そのため撮ったままカード自体を記録媒体として利用・保管する方法が便利そうです。

SDカードなどは保存期間が5年から10年と言われ長い期間保管が期待できます。

カードは半導体でできており、箱の中に入れておいても写真が容易に消えることがありません。

実際に撮影者がカードをカメラから取り出し、一度記録したものを再利用しない方もいます。

理由は使いっぱなしで、そのまま箱に保管する事ができるからです。

それ自体悪いことではありませんが、撮影枚数が増えるとカードの枚数も比例して増加します。

つまり枚数が増えれば増えるほど整理が大変になってくるのです。

カード保管は見直しが大変になる

たとえばある写真をもう一度見直したいときカード保管ならどうなるでしょう。

どのカードに何の写真が入っているかスグに探すことができるでしょうか。

専用ケースを使いメモやカード自体へ書き込んでいるなら便利なのかもしれません。

では枚数が100枚以上に増えればどうでしょう。

メモ記録していてもお目当てのカードを探し当てるだけで相当な時間を費やします。

整理が上手だからといって小さなカードに場所と日付そして内容を記入。

これだけでも相当な苦労を必要とします。

また保管されたカードには撮影した写真情報が一つだけ。

万一必要なカードを紛失してしまったら・・・

紛失以上にカードの読み込み不調ともなればデータが全てパー。

二度と撮れない写真データはダブル保管を心がけよう

そんな写真こそ大切だった内容、そんなことはアルアル話。

消えたときのショックは計り知れないものです。

CDやDVDに焼いて保存する

CDやDVDなどの光学媒体は西暦2000年ころ登場しました。

発売当初はピカピカ光った円盤に書き込むことが嬉しくて、

とくにDVDはGB単位のデータが保管できるとのことで大繁盛しました。

CDやDVDは氣軽に多くのデータを残すことができるだけでなく、

保存期間も相当長い期間が期待できます。

光学媒体は5年から20年は保存できるとされ写真を保存するにはうってつけです。

枚数が増えても薄いので本のように棚で保管することが可能。

ところがものごとには良いことばかりの製品はありません。

光学媒体にも弱点があったのです。

それは紫外線や熱に弱いという点です。

日本は四季があり高温多湿になりやすい夏の季節は光学媒体は苦手。

CDやDVDにとって保管されたくない環境といえるでしょう。

そのため光学媒体で保管する場合は慎重に保管環境を整えてやる必要があるのです。

暑い季節は記録媒体も好まない

音楽CDが登場したころはCDアルバムを買う時代でしたが、

今ではmp3などのようなデータで音楽を楽しむ時代です。

以前は車で楽しむにはCD-Rなどで複製品を作りお氣に入りの音楽を楽しんでいました。

ところがCD類を車内に放置しておくと、音楽が聴けなくなる事態が多く発生。

これは特に夏場の車内でCDに書き込まれた情報が読み込めなくことが原因です。

対策としてCDやDVDを冷凍庫保存すると一時戻ることはありました。

ただこれも臨時復活。

室温に戻すと元通り、読み取りができなくなります。

光学媒体の保存期間は長いと言われていますが、

あくまでそれも保管条件が良いことが条件なのです。

1枚が薄いディスクでも数が増えれば辞書のように厚みが出る

特に周りの保管環境に左右されやすい保管媒体なので注意が必要となります。

バックアップ用にCDやDVDを複数枚焼いても同じ保管場所なら意味を成さないでしょう。

なぜなら複数枚焼いて保管しても、同様な環境下で保管するなら同じように読み出せなくなる可能性があるからです。

またバックアップできているかどうかの確認は一枚づつ読み込んでみないと分かりづらく作業も大変です。

USBハードディスクでの保管

USBに接続できるハードディスク(HDD)は、容量が大きく多くの写真を保管することが可能です。

1TB以上のHDDは珍しいものではなくなり、安定性も向上しています。

HDDの耐久性は5~10年とされています。

USBハードディスクは一つのパソコンでつなぐようになっています。

いちばん簡単なパソコンとの接続はUSBです。

USB端子がついていないパソコンは基本ありません。

これまでの経験で、HDDが壊れたという現象に見舞われたことはなく20年以上使用し続けている実績があります。

一方で、評価サイトなどでは購入後すぐに読み取りができなくなったなどの投稿も見かけられます。

結局のところ、耐久性は個体差だけでなく使用環境や使用頻度などに左右されます。

USBハードディスクは単体で使用されます。

そのためなにかのタイミングで読み出し不能になったというアクシデントに見舞わる可能性があります。

実際、USBハードディスクに写真を保管していたけれども読み出せなくなったという声を耳にしています。

ローカル管理されているLightroomCCではUSB-HDDは便利

HDDが読み出せなくなるという現象は、一般的にクラスタの破損が主原因です。

HDDは書き込みを行う際に、事前にフォーマットという作業が行われます。

フォーマットとは田んぼや畑の区画整理のようなものです。

区画分けされた中に、何の情報がどれだけ書き込まれているか管理され、必要に応じて追記したり読み出したります。

区分け範囲をクラスタと呼びますが、クラスタがなにかの拍子で損傷すると区画情報が読み出せなくなります。

それが故障です。

クラスタ情報が読み出せなると、一般的な方法では写真データが一切読み出せなくなります。

こうなれば大切な写真は二度と手元に戻らなくなるのです。

接続方法が面倒なUSBハードディスク

USBハードディスクとパソコンが1:1の関係でかまわないのであれば支障はありません。

ところが複数のパソコンで使用するとなれば、USBハードディスクは使用するパソコン毎に接続させる必要があります。

記録媒体を移動させる行為は、振動を与えるだけでなく紛失する可能性も高まります。

色々な場所を転々とする管理は、さまざまなリスクを含んでいるのです。

大切な写真情報がアチラコチラ移動し1台すべてに任せている状態では、

失ったときのショックは相当大きなものとなります。

USB-HDDは便利な面もある

筆者は写真保管をUSB-HDDで行っていることがあります。

それは電源管理が不要だから。

大きな理由はここにあります。

USB-HDDを使うとき電源供給はパソコンから行なわれているため余計な電源ケーブルがありません。

このためチョコチョコした作業を進める場合USB-HDDの利便性を感じることがあります。

別電源を使用しない媒体はとても便利です。

たとえば撮影して帰ってきてSDカードに貯まった写真データを1時的に保管する場合USB-HDDに保管します。

写真データはダブル保管が基本ですから2週間~1ヶ月の間にNASなどしっかりしたHDDにコピーもします。

しかし頻繁に使用しないNASは電源を常にOFFにしており、データ保管のたびに電源ONの作業は面倒です。

すべてのデータをUSB-HDDに任せることはリスク管理の面から行いませんが、一時利用なら利便性は遥かに高い。

少なくともUSB-HDDのディスクは一つ構えておいても損はしません。

写真データは1枚あたりRAWなら20MB以上あるため、容量は最低でも1TB以上は欲しいところです。

大事なデータ保管なのでメーカーは有名どころが安心できます。

- アイ・オー・データ

- BUFFALO

- ウェスタンデジタル

- エレコム

- 東芝

- Seagate

- Transcend

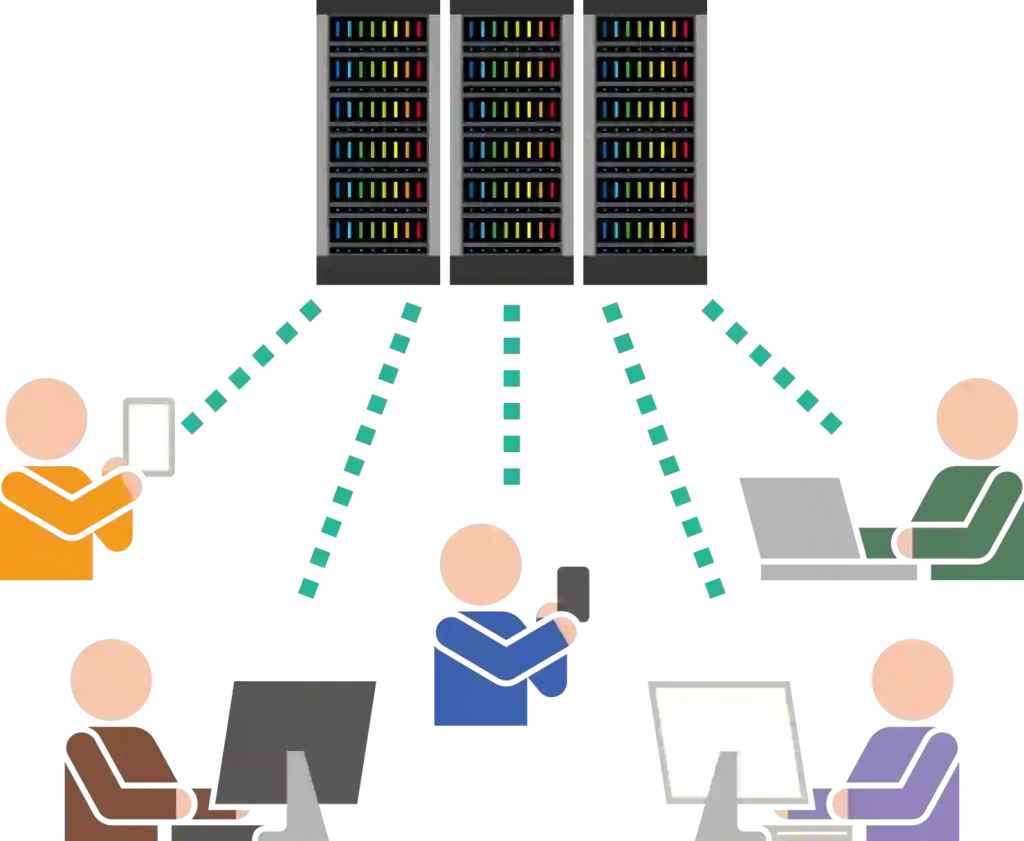

どこからでもアクセスできるNAS

NASという言葉は聞いたことがあるけど、実際にどんなモノかあまり馴染みがない方もおられると思います。

カンタンにはNASは、LANで繋がったHDDとイメージしてもらって大丈夫です。

NASについて少し説明したいと思います。

パソコンは、多くが無線や有線といったLANによってインターネットにつながっています。

これはインターネットを含む内外のサイトにパソコンがつながり、得たい情報がパソコン側にダウンロードされます。

LAN接続は実際にはルーターを介してネットワークにつながっています。

このLANでつながった外付けディスクがNASという接続です。

USBはパソコンと1:1でしか接続できません。

ところがNASはLANでつながっているので複数のパソコンから接続することが可能です。

一度NASを使用したらUSB外付けには戻れないよ

NASをつなげると部屋がまるでサーバーを置いたようになって、どこからでもアクセス可能に

複数台のパソコンと接続できるメリットは、たとえば家族間で同じハードディスクを共有できることです。

つまりノートパソコンとデスクトップパソコンが別々の部屋で複数台同時に使用されていてもかまわないのです。

それぞれのパソコンはネットワークを介しているので同じNASに同時接続が可能なのです。

USBなら一台一台接続のたびにUSBを一回ずつ切断と接続を繰り返さなければならない手間がNASにはありません。

最初の設定だけしてしまえばあとはカンタン

USB外付けHDDはパソコンに接続さえすれば、ディスクを認識してくれます。

しかしNASは初期設定をしておかないと繋げられません。

それはNASが一つのネットワーク空間に常時接続できるようにしておかなければならないからです。

僕でもできそう

ネットワー接続と聞くと難しいように思えるでしょう。

ネットワークにはインターネットのような広いネットワークと、NASのような狭いネットワークの2つ種類があります。

もし広いネットワーク接続が機械任せで設定されているならNAS接続も機械まかせでつながるでしょう。

狭いネットワークは、広いネットワーク接続に合わせて自動設定で狭いネットワークにもつながるようになっているからです。

だいたいは自動で設定してくれるよ

パソコンが無線LANに接続できているなら、NASのアドレス設定も自動で割り振られます。

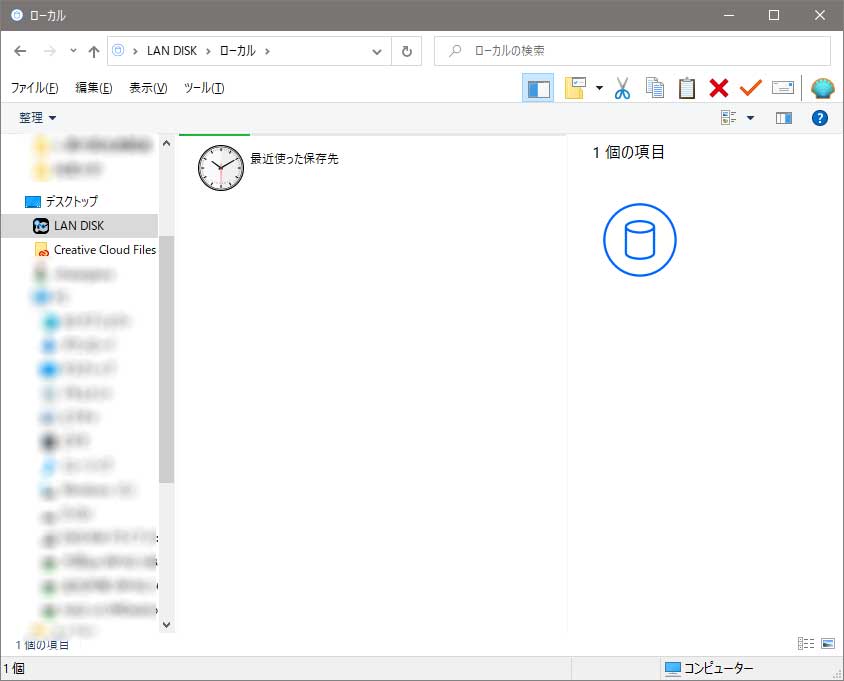

ネットワークにつながったNASに接続してみましょう。

Windowsエクスプローラーを開いて左窓側にあるネットワークを確認します。

ネットワークって聞くと難しいイメージがあるけど設定は1回だけだから

NASや他のパソコンが存在しない場合、自身のパソコンだけがネットワーク空間に存在します。

そこにNASをLAN接続したならネットワーク上にパソコンのアイコンでNASの名称が現れているはずです。

このアイコンをクリックするとNASにアクセスできるでしょう。

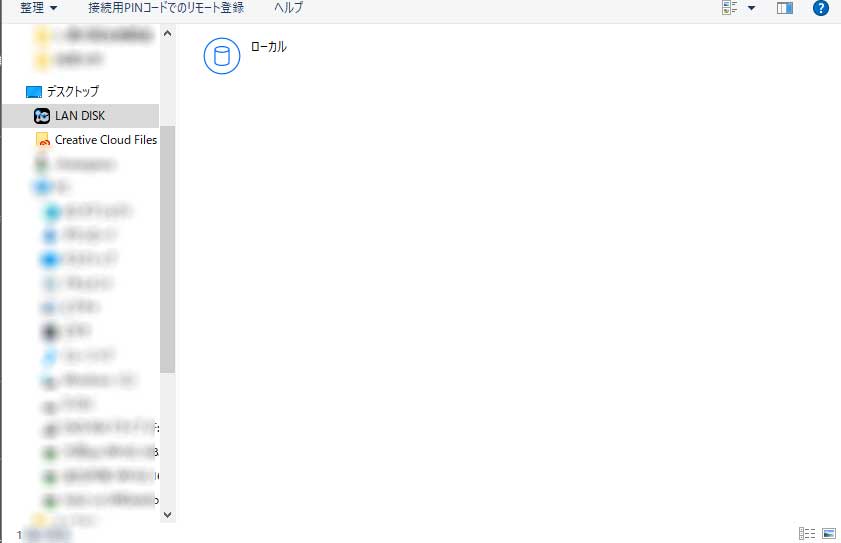

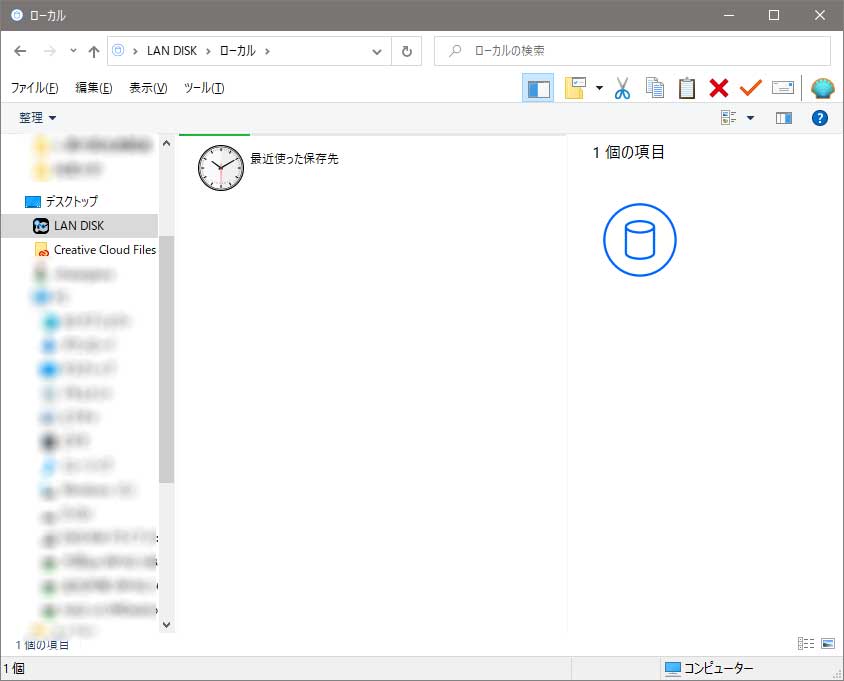

NASを発見してくれるアイ・オー・データの優れものソフト

もしIOデータを使用していてエクスプローラーでNASが見えないということでしたら次の方法を試してください。

IOデータ製品ならLAN DISK CONNECTというソフトウェアでNASをカンタンに発見してくれます。

NASが見つかると中心部に表示してくれる

以前はLAN DISK CONNECTというカンタン接続ソフトウェアが無かったので苦労しました。

時々NASが出てこない状況を経験したのでNASのアドレスを手動で調べていたからです。

しかしLAN DISK CONNECTというソフトウェアのお陰で、初期接続でも見えなかったNASを自動で発見してくれるようになりました。

この機能のおかげでNASは大変身近なものになりました

筆者はIOデータのNASを2台使用していますが、最近ではネットワーク接続も安定しているので安心して使用しています。

使い方はカンタンです。

LAN DISK CONNECTを立ち上げると自動でIOデータのNASにアクセスしてくれます。

これは万一ネットワークアドレスが異なっていても発見してくれる仕組みとなっているようです。

自宅でLAN環境がすでに整っているなら、パソコンはじめ周辺機器のアドレスは自動で割り振られています。

この場合LAN DISK CONNECTが自動でNASにアドレスを割り振って接続してくれます。

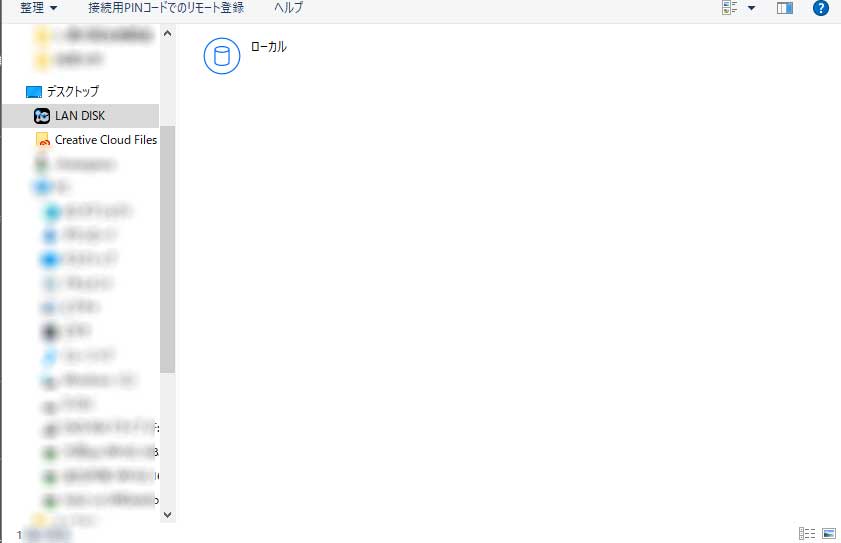

LAN DISK CONNECTで発見できたNASにアクセスすると、USB外付けと同じようにディスクの中身が確認できます。

見た目はUSB外付けHDDの接続と変わらないよ

ネットワークが構築できたならあとは、自動で接続されたNASにアクセスするだけです。

USB外付けのように使用可能となります。

無線接続は大きいデータのやり取りが苦手

NASは自宅やマンションなどのローカルネットワークの空間で使用でき非常に便利です。

ただ一つ問題があります。

それは転送速度がとても遅いという欠点です。

ちょい遅すぎて寝入っちゃいました・・

USB外付けの場合は、転送速度は通常USBの転送速度に依存し、直接ケーブルでつながっている分だけ転送速度はそれなりに期待できます。

しかしLAN接続の場合、使用している無線LANの速度が転送速度の最大値となってしまいます。

最大値と聞くと早く転送できそうですが、無線LANの転送速度は以外にも遅いのです。

公称値でデータをやり取りすることはまず不可能です。

無線早いって書いてあったけど・・

特に写真や動画データをパソコンとNAS間でやり取りする場合、非常に転送速度が遅く感じられます。

文書データなどの非常に小さなデータなら問題はありません。

大きなデータを無線でNASとやり取りするととっても遅くなるんです

たとえばデジタルカメラで撮った写真100枚を無線LANを使用してNASに転送するときなど分ではなく時間単位で放置することもあるのです。

有線LANとNASの組み合わせは無敵

NASは家中に張り巡らされたネットワークを部屋中で自由に使用できるメリットがあります。

そのため無線LANが使える環境で、NASを利用するメリットは本来とても大きいのです。

一方で写真などの転送が遅いデメリットが有るため、大きなデータを無線を使って転送することは避けたいところです。

この対策として、無線LANに装備されている有線LANコネクタを利用することです。

結局、有線でつなぐのが一番なんです!

NASには無線、有線に関わらず何かしらの方法でLANに接続されています。

仮にルーターにNASが有線でつながっていたとしましょう。

こんなときパソコンに有線LAN接続ができるなら、パソコンとルーターとを有線で接続してください。

これで間接的とはいえ、有線でパソコンとNASが接続された環境ができあがります。

USBもケーブルでつながっているからデータの出し入れが早いんです

この有線接続はちょうどUSB外付けをパソコンに接続した状況に似ています。

この状態で写真や動画などの大きなデータをNASに保存すれば、あっという間に転送ができるようになります。

一見、このような間接的接続は面倒なように感じます。

しかし大きなデータファイルをNASに転送する作業は、年間でそう多く発生するものではありません。

多量なデータを取り扱うのは基本NASを入れたときだけです

NASはいつでもどこでもパソコンからアクセスできる環境が整っており、そこが大きなメリット。

貴重なデータは早めのバックアップで消さない工夫

クラウドと併用しよう

筆者は写真データを何重にもNASで保存しています。

それは失う損失の痛手の方が、保存する面倒さよりも遥かに大きいからです。

遠方での撮影や、二度と見ることのできない光景は、そのデータ以外存在しません。

写真や動画のデータって撮り直しができないから貴重なんです

そのため写真データは2台のNASに保管するとともに、同時にクラウドにも保存することにしています。

ただクラウドはインターネットでのデータやり取りが基本となるため、アップロードにもダウンロードにも非常に時間がかかります。

またダウンロードしたものは圧縮がかかっているなどの、利便性の悪さもあり基本保存しているだけです。

そのためクラウドへのデータ保管は、あくまで保険的な使用にとどめています。

日常の編集などで使用する写真はNASで保管しているデータを用いています。

コメントはお氣軽に