マイクロフォーサーズレンズの選び方|PROレンズの魅力と単焦点の使い分け

マイクロフォーサーズのカメラを買おうと思うけれどもレンズはどうしたら良いのだろう。

OM SYSTEM(オリンパス)を買おうと思うけれどもPROレンズでないと写りが悪いのだろうか。

はじめから高級レンズを選ぶほうが選択は間違っていないのだろうか。

単焦点レンズが氣になるけどどうやって使いこなせば良いのだろう。

このようにレンズ選びで迷う方は結構いるのではないでしょうか。

本記事の内容

- マイクロフォーサーズ(オリンパス)レンズをどう選べば良いのかわかる

- PROレンズとの違いがわかるので、お金をうまく使うことができる

- 単焦点レンズの位置づけが理解できる

PROレンズの選び方

オリンパスのPROレンズは神レンズと呼ばれるものもあります。

PROレンズは低分散や高屈折率と呼ばれるような高級素材が多用されています。

極限まで色のにじみや解像度を抑える高級レンズを贅沢に用いられているので理想のレンズと言い換えることができます。

そのため価格は一般に販売されているものよりも高価です。

PROレンズはこだわりが凄いね

また鏡胴(いわゆるレンズのボディ)の素材も信頼のおける金属を用いるなど高級感にこだわっています。

コストよりも映りを重視した設計なのである程度の重量が発生します。

たとえば同じ画角の40-150mmで比較してみましょう。

一般のM.ZUIKOレンズでは重量が190gであるのに対し、PROレンズは880g(三脚座込み)とかなり重くなります。

| M.ZUIKO PROレンズと重さ(g) | M.ZUIKOレンズと重さ(g) | 重量差(g) |

|---|---|---|

| 40-150mm F2.8 PRO (880g) | 40-150mm F4.0-5.6 R (190g) | 690 |

| 12-40mm F2.8 PRO II (382g) | 14-42mm F3.5-5.6 EZ (150g) | 232 |

| 12-45mm F4.0 PRO (254g) | 104 |

PROレンズは解像度だけではなく、様々な条件下での写り込みに対する防止策が図られています。

たとえば直射日光がレンズに入り込んだ際のフレアの防止。

フレア:太陽の周りに光線として光が入る現象

ゴースト:太陽と離れた位置に光(玉)が入る現象

広角側で発生しやすい球面型の写り(画像が丸くなる状態)に対する補正。

望遠側で発生しやすい糸巻き型の写り(画像が凹んだようになる状態)に対する補正。

色のにじみを徹底的に抑える防止策。

高価な理由は素材も設計もしっかりしているから

などさまざまな予防策が高級レンズを用いることで実現できます。

さらに最短撮影距離をできるだけ短くする工夫もなされています。

よく解像度うんぬんという内容を見かけますが、高解像度は課題の一つに過ぎません。

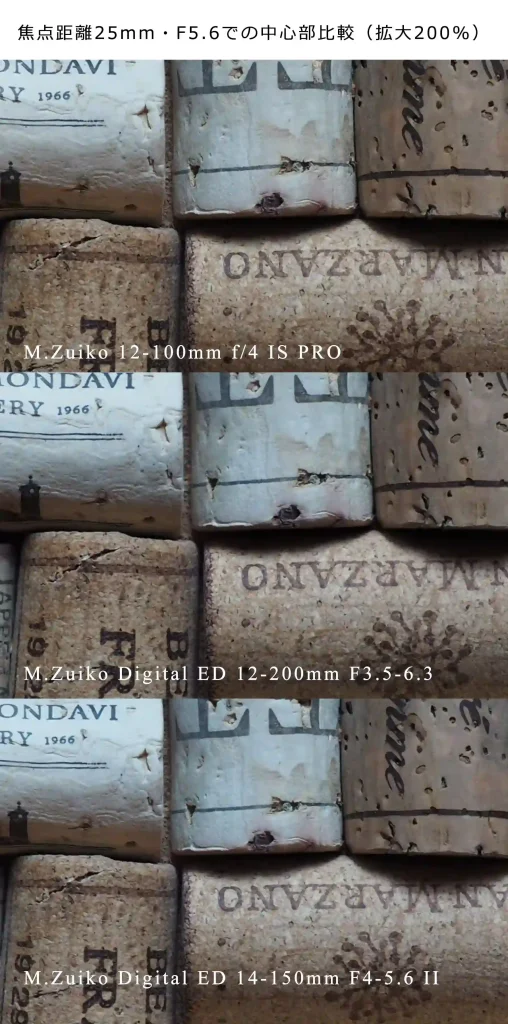

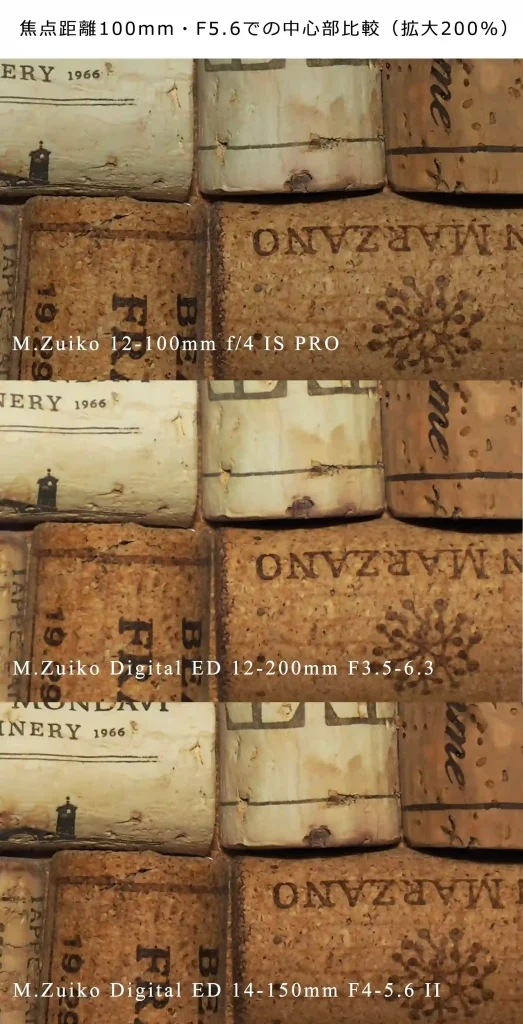

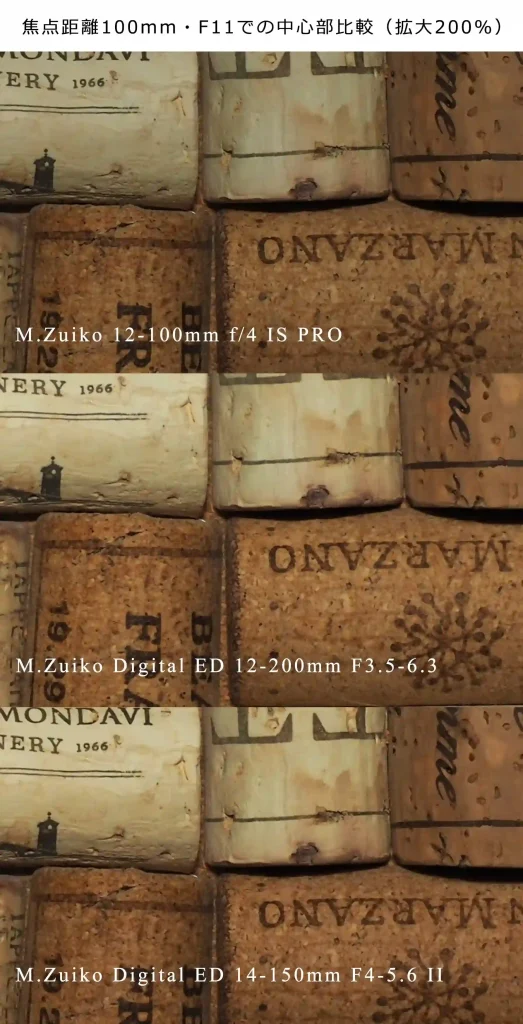

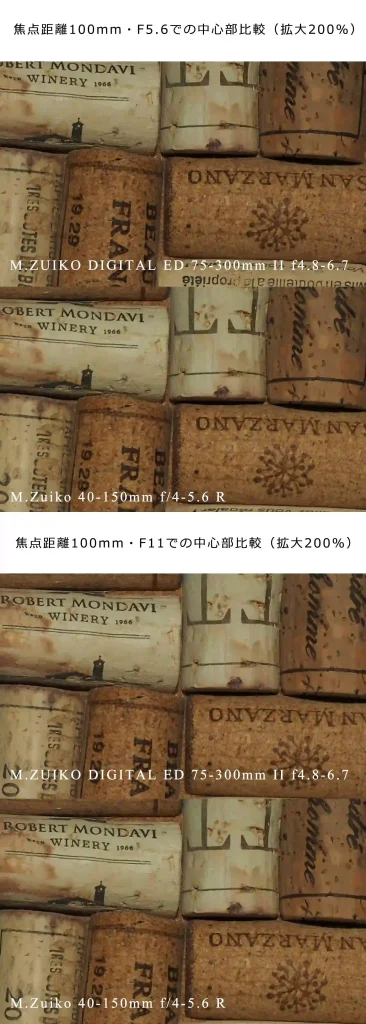

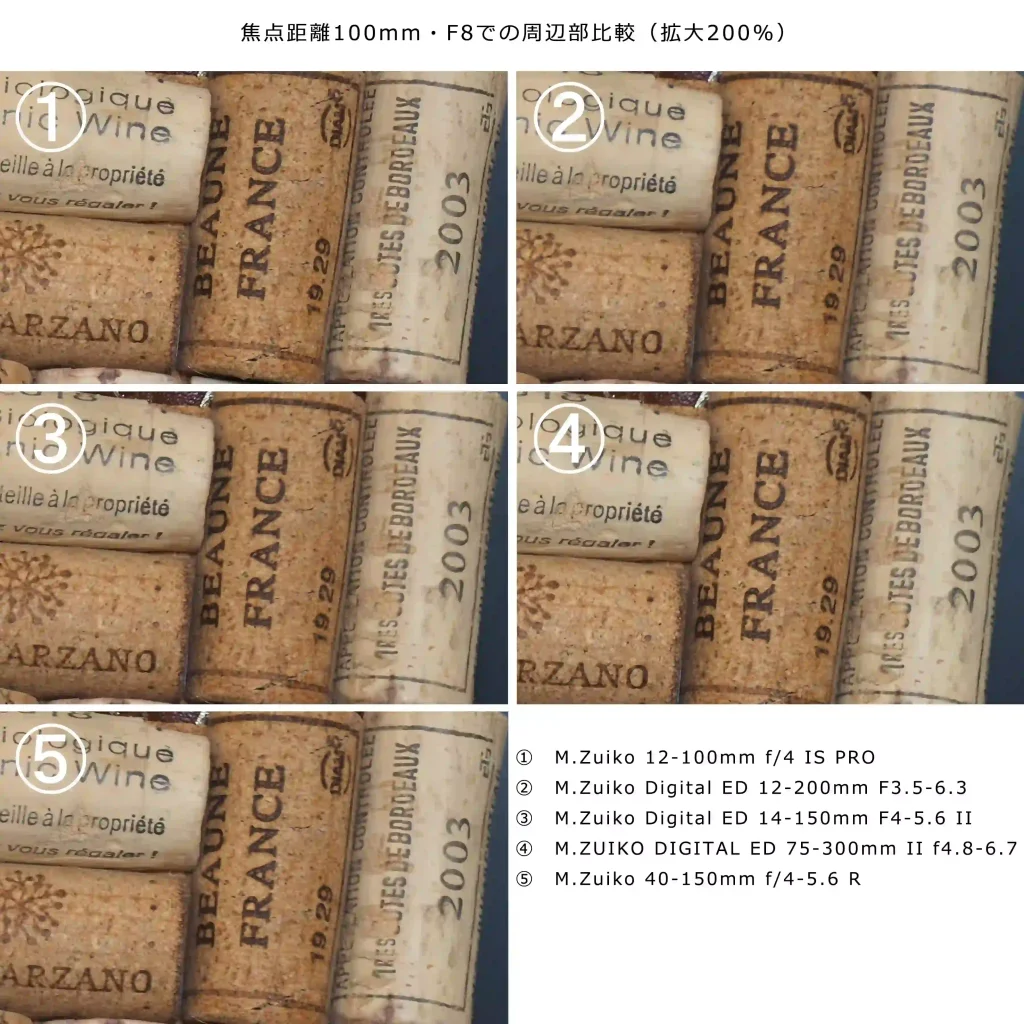

今回用いた解像度テストのレンズ

赤丸部分を解像度比較

M.Zuiko ED 12-200mm F3.5-6.3

M. Zuiko Digital ED 14-150mm f4.0-5.6IIでの比較

M.Zuiko ED 12-200mm F3.5-6.3

M. Zuiko Digital ED 14-150mm f4.0-5.6IIでの比較

M.Zuiko ED 12-200mm F3.5-6.3

M. Zuiko Digital ED 14-150mm f4.0-5.6IIで比較

M.Zuiko Digital ED 40-150 mm f4.0-5.6 Rでの比較

さすがにPROレンズの解像度は高いが安価なレンズも中心部の解像度は高くなっている

高解像度だけを目的としてもハイレベルな写りを実現することは難しいのです。

なぜなら写真は「収差」と言われる像の歪みや色のにじみなど様々な悪影響があり、

それら収差を徹底的に排除しなければならないからです。

いかなる場面をも想定し安定した写りを実現させることがPROレンズの目標となります。

悪影響を徹底的に抑えるため贅沢な素材や材料がふんだんに使われています。

この結果、重量が増えてしまうのです。

さらにPROレンズはプロカメラマンに絶対的信頼性を付与する必要があります。

いかなる状況下でも撮影が継続できる満足を提供しなければならないのです。

たたやみくもに大きさや重量が増えるのではなくキチンとした意味があります。

特に高倍率ズームにおいてはガラスである高級レンズを多用し枚数も増える傾向があります。

標準ズームでは、PROレンズは非PROレンズに比べ100gから200g程度重くなる傾向にあります。

さらに望遠ズームでは700g近く重くなる場合もあります。

それでもマイクロフォーサーズレンズはフルサイズに比べ格段に軽量なレンズです。

過剰なセンサーサイズはレンズが重くなるだけでなく、高価な代物となるだけです。

フルサイズレンズが良いからと聞いて36回や60回などのローンで購入することはよくあることです。

ただフルサイズ機はセンサーによくゴミが付着することで知られています。

ゴミ付着映像を見るとゲッソリするね・・

楽しみにしていた映像をパソコンで見てがっかり。

編集ソフトで一生懸命ゴミ取り作業する手間は、ムダな処理作業。

苦痛以外何者でもありません。

マイクロフォーサーズに変更しようと考えても長年のローンで変更もおぼつかない・・

これが本当に楽しい写真ライフと言えるでしょうか。

うわさに振り回され、背伸びして高いフルサイズの標準ズームセットを購入するなら、

複数のPROレンズとマイクロフォーサーズを購入するほうが建設的です。

もちろんPROレンズ選択はアマチュアにとっても十分視野に入ります。

PROレンズに変える理由で非PROレンズを手放す人もいるほど

定価で10万円を超えるモノが多いですが、写りは抜群に良いのでPROレンズだけ使う人も多いです。

M.Zuiko ED 12-100mm F4.0 IS PROは広角側でフルサイズ換算24mmをカバーしています。

さらに望遠側はフルサイズ換算200mmをカバーしているためこれ一本で多くの撮影に対応できます。

重量はありますが、これ一本でほとんどの撮影が実現します。

OM SYSTEM(オリンパス)のコンパクトさを考慮したレンズ選び

OM SYSTEM(オリンパス)カメラはマイクロフォーサーズセンサーサイズなので非常にコンパクトです。

コンパクトさは女性から中高年まで幅広く受け入れられます。

理由は持ち運びに便利で、重宝するからです。

コンパクトさを武器にしたOM SYSTEM(オリンパス)のカメラには、コンパクトなレンズが最も似合います。

PROレンズは写りが抜群によく、どれを選んでも間違いはありません。

カバンにそっと忍ばせておきたい場合などには最適です。

PROレンズでは標準域に特化したズームレンズがあります。

その種類はM.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PROとM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIは重量が400 g弱とやや大きめです。

重さと性能を天秤にかけてどっち優先か考えてみたら良いよ

一方でM.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PROは250 g程度とコンパクトなので持ち運びには便利です。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIはレンズの明るさが12-45mm F4.0 PROに比べ1段階明るくなります。

明るいレンズは1段分早いシャッター速度が切れるので有利です。

ただし持ち運びと利便性を考えると、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PROが優位です。

オイラはコンパクトさが優先

街中で素早くシャッターを切る場合などできるだけ広い画角をもつ広角レンズは便利です。

スナップ撮影は即座に撮影することが必要なのでフルサイズ換算24~35mmは大変重宝します。

望遠域はブレた写真となりやすくスナップ向きではありません。

街の撮影は、広角~標準域を主体に考えることが賢明です。

スナップ主体なら望遠側はカットしても構いません。

保険的な使い方ならED 40-150 Rを忍ばせるのもいいね

もし望遠側を必要とするなら、保険用として小型望遠レンズを持ち歩くことも視野に入れてもいいでしょう。

標準域を主体とした高性能PROレンズを採用すれば最高のシャッターチャンスが得られます。

旅行など選択肢が限られたときのレンズ選び

旅行にOM SYSTEM(オリンパス)カメラを持ち出すとき、コンパクトなカメラライフを実現したいものです。

荷物がかさばる場合、レンズを複数持ち歩くことは不便です。

PROレンズは最高の一本ですが、どうしても荷物の量を減らしたい場合などやや重量が氣になってしまいます。

飛行機でLCCを使用する場合などは持ち込む重量制限が氣になってしまいがちです。

P社の飛行機は7kg制限とかあるよね

そんなときは高倍率のズームレンズで重量が軽いものを選択することを視野に入れましょう。

遠出の旅行では、広角と望遠をバランスよく詰め込んだレンズは理想的です。

広角側フルサイズ換算28mm、望遠側フルサイズ換算300mmあればたいていの撮影に事欠きません。

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIは非常にバランスの取れたレンズです。

広角は14mm(28mm)だが望遠側150mm(300mm)まで網羅していおりスナップには重宝する

重量も300 gに満たずレンズ本体もスリムです。

荷物がかさばっても小さなスペースに滑り込めるコンパクトさは逸品です。

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIはキットレンズとして販売されることがあります。

しかしこのレンズの実力は十分です。

理由は15枚中6枚の40%に高屈折率や低分散の高級レンズが使用されているからです。

出典:OM SYSTEM

さらに防塵防滴と雨の心配がほとんど無いので、どんな天候に見舞われても安心して撮影できます。

荷物の関係で1本しか持ち運べないときこのズームは大きな武器に

長期旅行に行く際のレンズ選択はM.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIが上位にあがります。

家族と一緒に行動する際にも邪魔にならず、それでいて優れた写りをしてくれるからです。

広角側が物足りないときはこのレンズ

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIの唯一の欠点は広角不足です。

OM SYSTEM(オリンパス)のズームレンズ群は広角側12mm始まりが多く採用されています。

14mmはフルサイズ換算で28mm。

対して12mmはフルサイズ換算24mmです。

たかが2mm(4mm)と感じるかもしれませんが広角側の1mm差はとてつもなく大きいです。

たとえば室内撮影を想像してみましょう。

観光地で室内いっぱい写真に収めたいとします。

ところが14mm(28mm)では柱の橋から入らなかった。

こんな状況はよくある話です。

入り切らないから結局スマホでパノラマ写真撮ったりするんだよね

写真は不要な部分をカットするトリミングは可能です。

でも必要な箇所まで含めることはできません。

なぜなら写真の画像に情報が入っていないからです。

こんなときさらに広めの広角レンズがあれば希望を叶えてくれます。

14mmの次は12mmなの、と思われるかもしれませんが律儀にとらえる必要はありません。

こんなときは一氣に超広角レンズにシフトしましょう。

マイクロフォーサーズレンズの最高な特長は各社レンズが利用できる点です。

特にメーカー製レンズは高性能かつ安心です。

オススメしたいのはLEICA DG SUMMILUX 9mm / F1.7 ASPH.です。

ライカという称号を与えられながら価格は定価で6万円程度と非常にお得です。

写りもライカ称号を持つだけに逸品です。

9mmはフルサイズ換算で18mmです。

一般的にフルサイズ換算で20mmを切れば室内撮影に困ることはほぼありません。

筆者もこのレンズを愛用しています。

軽すぎると言っても過言ではないこのレンズとM.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIの組み合わせは最高です。

飛行機を利用した旅に持っていくレンズを選ぶなら真っ先にこの2本です。

カメラを本質から理解したい人のレンズ選び

フィルムカメラの時代は標準レンズを使いこなすべきなどと、よく雑誌で取り上げられていました。

これはレンズの画角を頭に覚えさせることが大切だと言われていたからです。

一眼レフカメラが登場し始めた頃はズームレンズなどほとんど無く単焦点ばかりでした。

なかでも50mmレンズは35ミリカメラにおける標準レンズと呼ばれていました。

M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8(画像元:OMソリューションズ)

画角を覚えることはスナップ撮影では役に立ちます。

瞬間をとらえたとき、どこまでの範囲が写真に写り込むかを理解できるからです。

目がカメラの役割を果たせば、見ている対象とレンズの画角が一致することで正確な撮影ができます。

オリンパスカメラはマイクロフォーサーズなのでフルサイズで50mmといえば25mmがそれに当たります。

撮影するとき標準レンズ1本だけを持ち出すことは勇気がいります。

単焦点でその日を決めれば一人前のカメラマン

しかし一度慣れてしまえば、画角に合わせた対象を見つけられるようになり撮影が楽しくなります。

また単焦点はズームレンズに比べ格段に明るいレンズが選択できます。

そのためボケを生かした撮影が容易となり、ズームでは味わえない映像を得ることができます。

F1.2 ~ F2.0までの世界は単焦点レンズならではです

特に標準レンズは安価な割には明るいレンズを入手することが可能でコストパフォーマンスに優れています。

単焦点であるがゆえに複雑なズームレンズよりもレンズ性能は数段高くなります。

単焦点なら逆光に強く、さまざまな収差を徹底的に排除できる設計が可能です。

単焦点の強みは高価なPROレンズに匹敵する、高解像度のきれいな写真が手に入ることです。

さらにスナップショットを活かすためには広角レンズをうまく使いこなすことも大切になります。

フルサイズで28mm相当のレンズはスナップで多用されています。

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PROやM.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0がスナップ撮影向きです。

広角でフルサイズ換算28mmはスナップの定番です

シャッター速度が遅くなる手ブレが心配になる夜間撮影では、明るい単焦点レンズは威力を発揮します。

お氣に入りの画角の単焦点レンズを1本持っておくことは撮影で大きな力を発揮してくれます。

足で稼ぐ単焦点レンズ

ズームレンズがあれば単焦点レンズなど不要では?

そんな疑問が湧くことでしょう。

ズームレンズは連続的に画角を決めることができるスグレモノです。

スナップから風景までどんな状況でもズームレンズ1本あれば済む話。

そう考えても不思議ではありません。

ではなぜ今なお単焦点レンズが存在するのでしょうか。

単焦点レンズなら絶対撮影が面白くなるよ!

答えは単焦点レンズには速射性が備わっているからです。

ズームレンズはさまざまな画角を選ぶことができるので迷いが生じます。

街のスナップでそんなことを考えていては瞬間の被写体を撮り逃します。

単焦点レンズはピントさえ合えば良い。

露出は大きな天候の変化が無ければ大きく変わることはありません。

ただし単焦点レンズは画角が固定されているので広角的・望遠的表現は自身が動く必要があります。

単焦点は足で稼げ!とよく言われます。

よく動く撮影なら健康にも良いかな・・

街中では動き回り自由度はとても広いものです。

足で稼いでより良い作品を創り出す。

単焦点レンズ1本勝負でコンテスト入賞作品が撮れるようになれば一人前です。

ズームレンズと単焦点レンズの圧倒的差はここにあります。

スナップで決めるなら単焦点レンズが絶対有利

筆者が発信しているのぶぴー写真館で視聴者さんからこんなコメントを頂きました。

スナップ主体に撮影している。

なんとなく便利そうだったので一度単焦点レンズからズームレンズに変えたことがあった。

しかしスナップには単焦点レンズがベストマッチとわかりズームを転売し単焦点レンズを買い戻した。

YouTube動画「のぶぴー写真館」での視聴者コメントから

このコメントは衝撃的でした。

衝撃的というのはネガティブなショックという意味ではありません。

ここまで単焦点レンズが愛されているということに対する嬉しさと安心感によるものでした。

マイクロフォーサーズのレンズ群はいいズームレンズが揃いに揃っています。

そんな中で単焦点レンズの需要が今なお存在するということは単焦点レンズがズームを超える魅力がある証です。

単焦点レンズの最も大きな魅力は速射性です。

ズームレンズはどうしても焦点距離を思考するクセが生じがちです。

一方、単焦点レンズは一定の焦点距離だけなのでピント域と被写界深度さえ把握すれば撮影可能です。

ここに速射性の違いが生じます。

スナップにおける速射性は作品の善し悪しに深く関わってきます。

なぜならタイミングを逃せば作品とはならないからです。

また単焦点レンズは置きピンという動作が得意です。

置きピンとは、あらかじめある距離にピントを合わせておいてグッドタイミングにシャッターだけ切る行為です。

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8はMFクラッチがレンズに付属しており置きピンが容易にできる

置きピンはすでに被写界深度を深く取っておくことでいかなるシーンでもキリッとした映像が得られます。

速射性が極めて高く、シャッターチャンスを逃がすことがありません。

スナップ写真を撮る中で最もオススメしたいのが17mm(フルサイズ換算35mm相当)です。

この画角はフィルム時代には準広角と言われていましたが、スナップ撮影で最も使い勝手がいいレンズです。

筆者は17mmレンズで入選を果たしましたが、トリミングはほぼゼロです。

もし単焦点レンズ1本選ぶことになったとしたら迷わず17mmを選びます。

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PROは非の打ち所がないほどに精密な描写と美しいボケが得られます。

完璧な写真を撮りたいと考えるなら絶対にPROレンズを選ぶべきでしょう。

コメントはお氣軽に